Par Camil Kermoume – (Décembre 2020)

Mots clés : Inaros, Révolte égyptienne, Empire achéménide, Athéniens

Plan

Origines et identité d’Inaros

Contexte historique

Déroulement des événements

Victoire initiale et mort d’Achéménès

Siège de Prosopitis et capitulation

Différentes versions de la mort d’Inaros

Le conflit dans l’art

Texte intégral

« Jamais aucun prince n’eut fait plus de mal aux Perses qu’Inaros et Amyrtée »

Hérodote – Livre III – Thalie 1

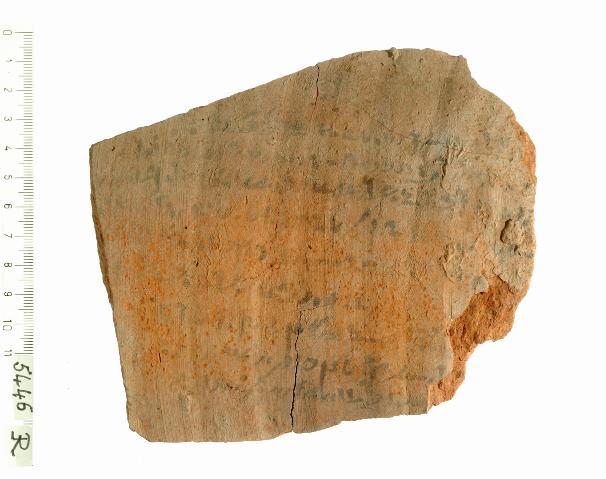

Inaros, roi libyen de Cyrène issu de la tribu des Bakales, comme en témoigne un ostracon découvert à Ayn Manawir dans l’oasis de Kharga, s’illustra par une révolte d’envergure contre l’occupation perse des territoires libyens et égyptiens.2 Ce soulèvement, soutenu par l’ensemble de l’Égypte et les Athéniens, marqua un tournant dans la résistance à la domination achéménide.3

Origines et identité d’Inaros

Les connaissances sur Inaros restent limitées. Identifié comme membre de la tribu des Bakales, localisée en Cyrénaïque selon Hérodote (IV, 171)4, il est présenté par ce même historien (VII, 7) comme le fils de Psammétique III (526-525 av. J.-C., XXVIe dynastie), dernier pharaon égyptien avant la conquête perse. Cette filiation, bien que sujette à débat, est corroborée par des indices archéologiques, notamment un ostracon retrouvé dans l’oasis de Kharga, qui atteste de son existence et de son ascendance.

« En l’an 2, mois de Tybi du pharaon Inaros, le grand des Bakales. »

Ostracon d’Ayn Manâwir 5446

Qu’est-ce qu’un ostracon ? :

Un ostracon, est une coquille ou tesson de poterie qui servait dans l’Antiquité de support d’écriture ou de dessin (vote, esquisse, plan).

La traduction complète de cet ostracon, réalisée par Damien Agut-Labordère et Michel Chauveau (février 2014), révèle un acte administratif lié à des droits d’irrigation, confirmant le statut d’Inaros comme figure d’autorité :

1. En l’an 2, mois de Tybi du pharaon Inaros, le grand des Bakales. Pétosiris

2. [fils de ] et de Tarnae a déclaré à Tarnae fille de Pétéamenheb

3. [le] prêtre horaire et de … : Tu m’as réglé

4. avec l’argent pour ces 2/3 de jour d’irrigation (provenant) de l’adduction des enfants de Horkheb …

5. [ ] 10 [jours d’irrigation] dont je dispose. Ladite adduction est à toi, avec

6. [ ] son humus, ses digues (dans) chacune de toutes les parcelles à partir du jour

7. [susmentionné] et pour toujours Personne au monde ne pourra (dire) : « C’est moi

8. [qui] en [dispose] ! » (Je devrai) éloigner de toi l’homme qui viendra vers toi

9. [à] leur [sujet]. Je devrai l’éloigner de toi [ ].

© Traduction : Damien Agut-Labordère et Michel Chauveau / Février 2014

Le site archéologique d’Ayn Manawir, situé à plus de 500 km au sud du Caire et bien au-delà du Delta du Nil, témoigne de l’étendue de l’influence d’Inaros, soulignant son impact exceptionnel en tant que pharaon dans une région aussi éloignée.

Contexte historique

Soixante ans après la conquête de l’Égypte par l’Empire achéménide, la Libye fut également intégrée à cet gigantesque empire. 6 En 465 av. J.-C., l’assassinat de Xerxès Ier (486-465 av. J.-C.), fils de Darius Ier, plongea l’Empire dans une crise successorale, affaiblissant temporairement son contrôle sur les satrapies.7 Inaros saisit cette opportunité pour mobiliser des mercenaires et initier une révolte contre l’occupation perse en Égypte et en Libye.

Déroulement des événements

Face à cette instabilité, les Égyptiens jugèrent le moment propice pour revendiquer leur indépendance. Sous la direction d’Inaros, qu’ils élurent pharaon, ils chassèrent les collecteurs d’impôts perses. Inaros constitua une armée composée de troupes nationales et de soldats étrangers, formant ainsi une force considérable. Il sollicita également l’appui des Athéniens, leur promettant une participation au gouvernement égyptien en échange de leur aide. Convaincus par l’intérêt stratégique d’affaiblir les Perses et de sécuriser un allié en cas de revers, les Athéniens dépêchèrent une flotte de trois cents trirèmes, préparée avec diligence. Une escadre de deux cents navires, initialement stationnée à Chypre, fut redirigée vers l’Égypte pour soutenir les insurgés.

Victoire initiale et mort d’Achéménès

Artaxerxès Ier, informé de la révolte, dépêcha une armée de 400 000 hommes et 80 navires sous le commandement du satrape Achéménès, fils de Darius Ier. Inaros remporta de nombreuses victoires, culminant en 459 av. J.-C. avec la bataille de Paprémis, où, selon Gaston Maspero :

« Achéménès n’eut pas de peine à repousser les Libyens, l’intervention des troupes grecques changea la face des affaires. Il fut battu près de Paprémis, et son armée presque entièrement exterminée. Inaros le tua de sa propre main dans la mêlée et envoya son cadavre à Artaxerxès, peut-être par bravade, peut-être par respect pour le sang de la victime. »

Gaston Maspero – Histoire ancienne des peuples de l’Orient, d’après Hérodote, III, XII – Diodore – XI, 74

Cette victoire, au cours de laquelle 100 000 Perses périrent, força l’armée perse à se replier sur Memphis. Les Athéniens capturèrent 20 navires ennemis et coulèrent le reste. En 456 av. J.-C., la coalition marcha sur Memphis, conquérant les deux tiers de la ville avant l’arrivée de renforts perses dirigés par Mégabaze, satrape de Syrie, à la tête de 200 000 hommes et 300 navires commandés par Orisco. Ce dernier repoussa les assaillants dans les marais du Delta.

Siège de Prosopitis et capitulation

Localisation approximative de l’île Prosopitis (aujourd’hui Ibyar, petite parenthèse, L’écrivain du XIVe siècle Ibn Fadlallah al-Omari a fait référence à Ibyar elle-même comme « l’île des Banu Nasr », la décrivant comme « une île au milieu du bras occidental du Nil » et attribuant son nom à la tribu des Banu Nasr , qui avait dominé le delta du Nil à un moment donné avant d’être vaincue par la tribu berbère Liwata (Les Laguatan).8 Après cette défaite, les Banu Nasr avaient adopté un mode de vie sédentaire dans la région d’Ibyar.9

Blessé à la cuisse, Inaros se réfugia sur l’île de Prosopitis dans le Delta du Nil vers 455 av. J.-C. Un siège de dix-huit mois s’ensuivit.10 Mégabaze détourna un bras du fleuve, échouant les trirèmes athéniennes, et lança l’assaut. La plupart des auxiliaires d’Inaros périrent ; certains s’échappèrent vers Cyrène ou l’Attique, tandis qu’Inaros et quelques compagnons se rendirent. Il négocia sa reddition en stipulant que sa vie et celle de ses alliés seraient épargnées, une condition qu’Artaxerxès sembla initialement accepter. Cependant, cinq ans plus tard, sous la pression de sa mère Amestris, désireuse de venger Achéménès, Inaros et ses compagnons furent crucifiés.11

La victoire perse à Prosopitis mit fin à la rébellion. Le royaume de Libye fut restitué à Thannyras, fils d’Inaros, conformément à une coutume perse rapportée par Hérodote :

« Les Perses sont dans l’usage d’honorer les fils des rois, et même de leur rendre le trône que leurs pères ont perdu par leur révolte. […] Thannyras, fils d’Inaros, roi de Libye, à qui ils rendirent le royaume que son père avait possédé. »

Hérodote – Livre III – Thalie

Différentes versions de la mort d’Inaros

Plusieurs récits divergent sur la fin d’Inaros. Une constante demeure : sa blessure à la cuisse lors des combats. Certains affirment qu’il s’enfuit à Byblos (actuel Liban) où il mourut. Une autre source rapporte qu’il fut capturé, envoyé à Suse et crucifié ou empalé en 454 av. J.-C., tandis que cinquante Grecs furent décapités. Thucydide, quant à lui, soutient qu’Inaros, trahi, fut capturé et crucifié la même année.12 Plus d’un siècle plus tard, en -331 av. J.-C., Alexandre le Grand se rend à Siwa afin de faire légitimer son pouvoir et son règne en Égypte par l’oracle d’Amon.

Le conflit dans l’art

Dans l’art achéménide, seul un sceau-cylindrique relatant cet événement nous est parvenu. Une fois déroulé, il semble dévoiler une scène où Artaxerxès Ier, victorieux, domine peut-être Inaros, représenté agenouillé en tenue de pharaon, tandis que des Grecs sont faits prisonniers par les Perses. Les interprétations divergent toutefois : certains y discernent plutôt l’execution Psammétique III, accusé d’avoir comploté contre Cambyse. Pourtant, selon Hérodote (Histoires, III, XV), Psammétique III organisa une rébellion avec les Égyptiens, et non avec les Grecs, bien que ces derniers apparaissent sur le sceau. En réalité, c’est Inaros qui combattit aux côtés des Grecs avant de capituler à Prosopitis.

Sceau-cylindrique Achéménide une fois déroulé, représentant Artaxerxès Ier en vainqueurs face à Inaros (agenouillé) et les Grecques face aux Perses, conservé Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. © Musée de l’Ermitage & Sputnik – 1975

Achéménide une fois déroulé, représentant la défaite d’Inaros et des Grecques face aux Perses, conservé Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie.

© « Ancient seals of the Near East » (1940) page 45

Carte iconographique des anciens Berbères

Pour citer cet article

Camil Kermoume, « La révolte d’Inaros le Libyen », Société d’Histoire Nord-Africaine (SHNA), 2020

Bibliographie

- Hérodote. Histoires, Livre III – Thalie. Traduction par Pierre-Henri Larcher, Paris, 1850.

↩︎ - Agut-Labordère, Damien, et Chauveau, Michel. Traduction de l’Ostracon d’Ayn Manâwir N°5446. Institut français d’archéologie orientale (IFAO), février 2014.

↩︎ - Diodore de Sicile. Bibliothèque historique, Tome Premier : Livre XI. Traduction française, Paris, 1846.

↩︎ - J. Desanges, « Bakales », Encyclopédie berbère, 9 | 1991, 1316-1317.

↩︎ - Ostracon, Larousse

↩︎ - Briant, Pierre. Histoire de l’Empire perse : de Cyrus à Alexandre. Paris, Fayard, 1996.

↩︎ - Guilleux, Joël. « Inaros », (2006 ?).

↩︎ - Y. Moderan, « Les Laguatan », Encyclopédie berbère, 28-29 | 2008, 4318-4321.

↩︎ - Egypt and Syria in the Early Mamluk Period: An Extract from Ibn Faḍl Allāh Al-‘Umarī’s Masālik Al-Abṣār Fī Mamālik Al-Amṣār

↩︎ - Ctésias de Cnide. Persica. Fragments conservés, traduction et commentaire par Dominique Lenfant, Paris, Les Belles Lettres, 2004.

↩︎ - Bigwood, Joan M. « Ctesias’ Account of the Revolt of Inaros », Phoenix, vol. 30, no. 1, 1976, pp. 1-25.

↩︎ - Thucydide. Histoire de la guerre du Péloponnèse, Livre I. Traduction par Jean Voilquin, Paris, Garnier, 1940.

↩︎