« Etude comportant divers rapprochements avec d’autres monuments d’Algérie et de Tunisie », CHERBOURG 1953

Par François Reyniers (1902-1976)

Notes de la rédaction

Publication réalisée dans le cadre du projet de préservation des articles menacés de disparition, initié par la SHNA.

Plan

Avant Propos

Caractéristiques de la Métrologie du Tombeau de la Chrétienne

Notes de la Page ci-contre

Systèmes Métrologiques utilisés au Tombeau de la Chrétienne en

Notes

« À Jérôme CARCOPINO, hommage reconnaissant »

Avant Propos

La métrologie, qui est une science simple, demande une âme simple. 1 Non point qu’en Egypte, Grèce et ailleurs les architectes n’aient cherché des combinaisons plus subtiles 2, mais parce que métrologie n’est pas architecture ; mais usage courant à la mesure de tout contremaître qui, aime avoir affaire à un plan simple et à des mesures rondes 3.

Mesures précieuses pour l’archéologue puisqu’elles appartiennent généralement à un « système métrique » qui permet de dater non à une année près mais pour une période donnée la construction considérée ou ses diverses parties, si celle-ci a été complétée ou réaménagée.

Ainsi peuvent être étudiés des monuments à « métrologie simple » 4 ou « complexe » ; ces derniers étant généralement « à cheval » sur deux civilisations.5

C’est le cas du Tombeau de la Chrétienne où apparaît, « en sandwich », entre deux niveaux, l’un punique, l’autre romain, une métrologie qui n’est autre que celle du Medracen et du Khroubs6.

Les constatations ainsi faites nous mèneront en fin de compte aux Djedars, ultimes témoins de techniques remontant, en Afrique du Nord à dix siècles avant eux.7 Percée à travers les « siècles obscurs » !

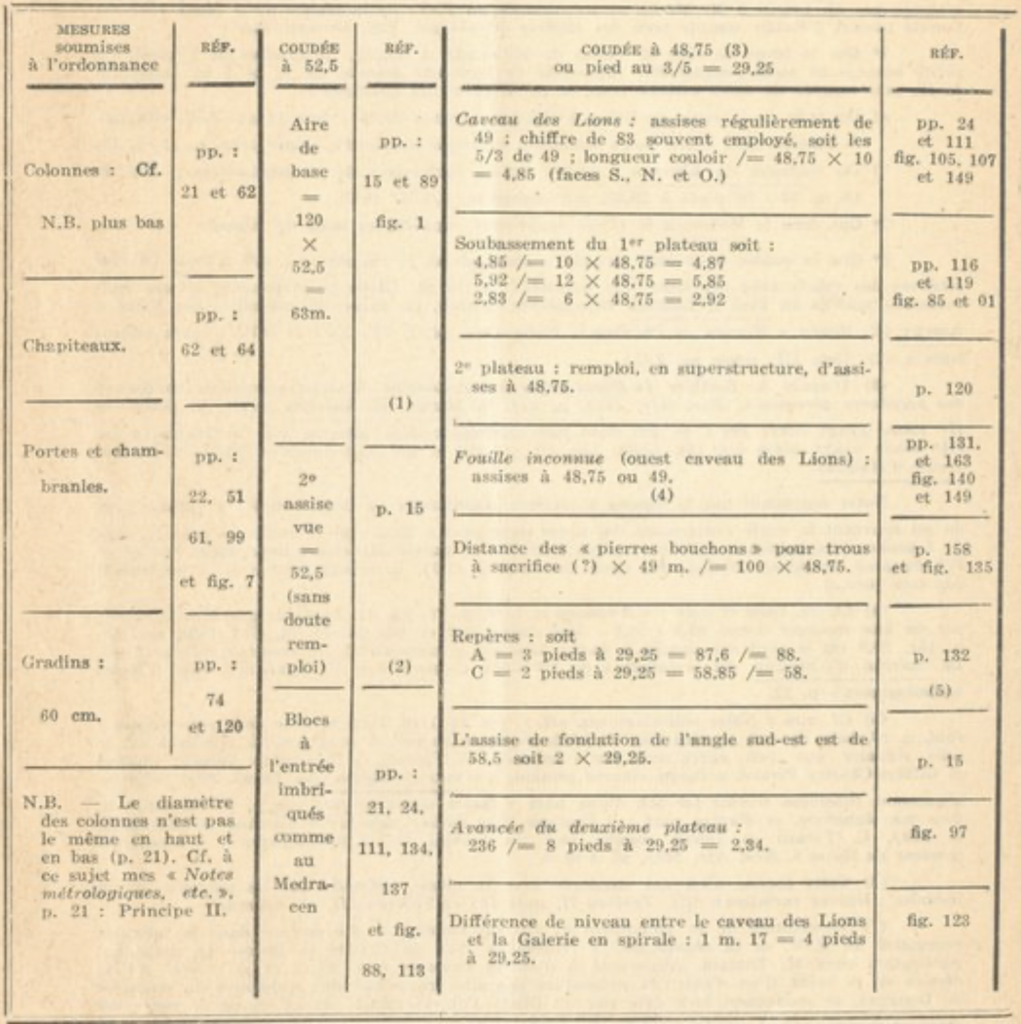

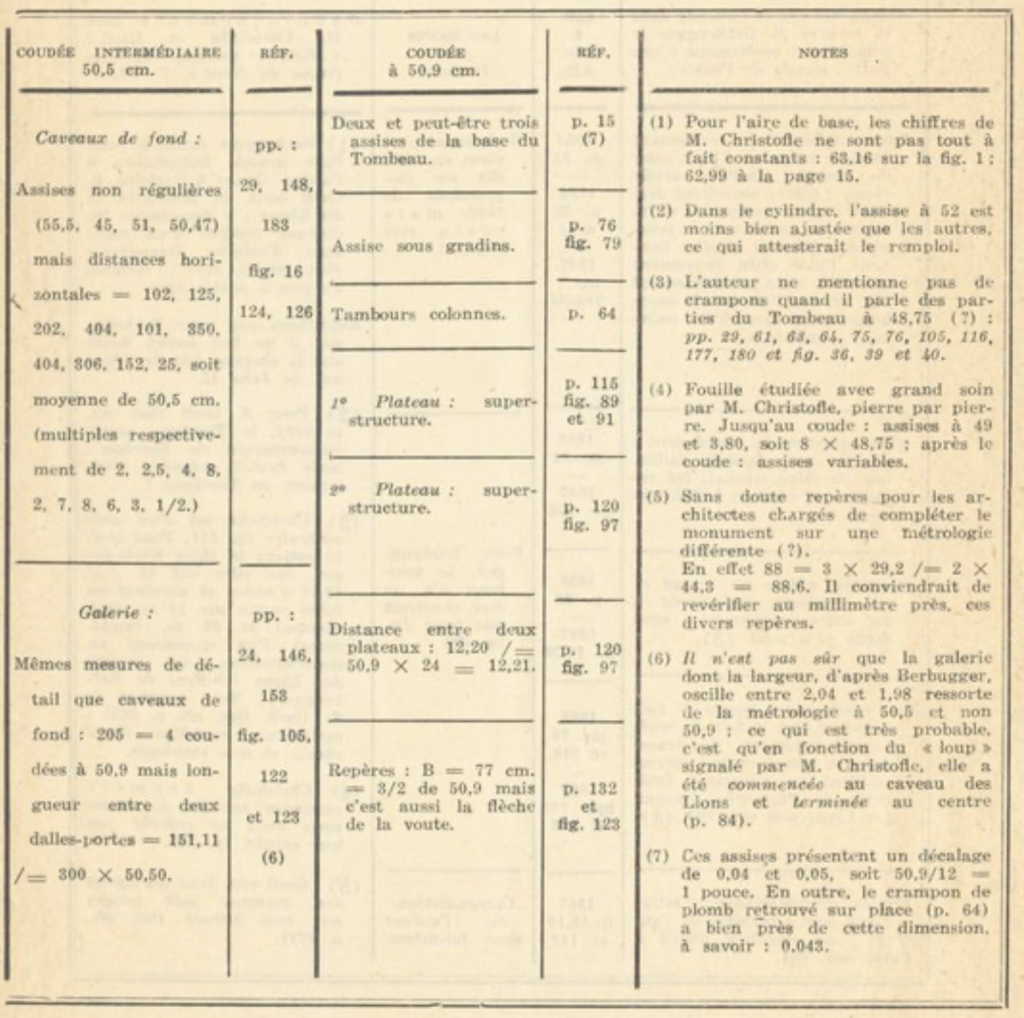

Caractéristiques de la Métrologie du Tombeau de la Chrétienne

Les caractéristiques métrologiques du Kbour Roumia sont les suivantes :

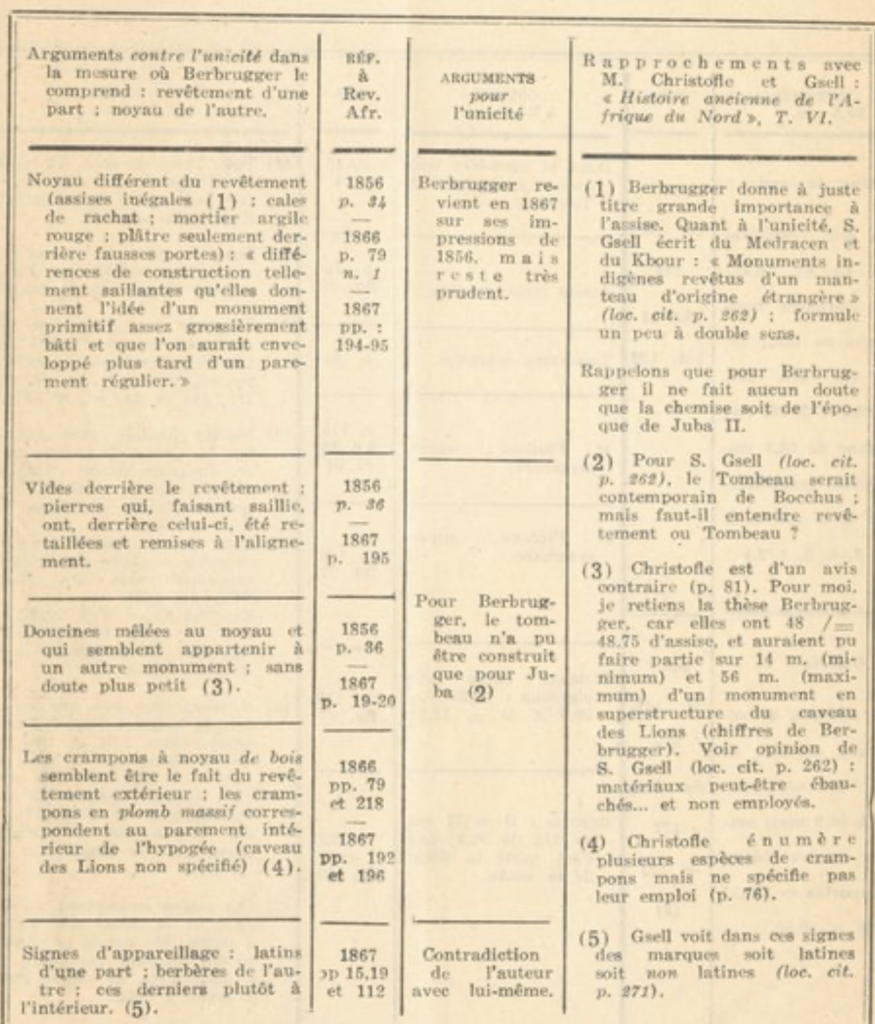

I. – Métrologie non homogène1. Le caveau dit des Lions n’a pas la métrologie de l’extérieur du monument dont les caveaux de fond présentent à leur tour une métrologie particulière.

II. – Aucune métrologie romaine à 44,3. Le caveau des Lions présente une métrologie à 48,75 comparable à celle du Medracen2 et du mausolée du Khroubs3 alors que la chemise extérieure utilise la coudée à 50,9 qui figure sur la Table Graphique d’Announa4. En outre la coudée à 52 apparaît dans les dimensions de l’aire de base ; en même temps qu’en remploi5 concurremment avec la coudée intermédiaire de 50,5 laquelle a servi à construire les caveaux de fond6.

III. – Les caveaux, colonnes engagées, trappes, mortaises, se retrouvent dans un monument funéraire non publié d’Hammam ez Zouakra bien daté du IIe siècle de notre ère7, mais à métrologie à 44,3.

Ces constatations faites, l’on peut tenter de reconstituer l’histoire de la construction du monument comme suit :

TABLEAU I

| PÉRIODE | STADE DE LA CONSTRUCTION | UNITÉ UTILISÉE |

| Entre le Ve et le IIe siècle avant notre ère. | Aire sacrée avec enceinte en pierres levées. | Coudée punique à 52,5. |

| Entre fin IIIe siècle avant notre ère et début 1er siècle après J.-C. | Caveau des Lions avec en plus peut- être superstructures et pierres bouchons. | Coudée à 48,75. Pied à 29,25. |

| Entre IIe siècle avant J.-C. et fin 1er siècle après J.-C. | Caveaux de fond à hauteur plafond du caveau des Lions. | Coudée à 50,5. |

| Peu après. | Réunion en partant du caveau des Lions de celui-ci avec caveaux de fond par galerie en spirale. | Même système. (ou 50,9) |

| Du 1er siècle avant J.C. au IIe après. | Construction de la grande chemise à colonnes. | Coudée à 50,9. |

Notes de la Page ci-contre

Systèmes Métrologiques utilisés au Tombeau de la Chrétienne en

REMARQUE I. — Aucun dessin n’étant joint à cette étude, il convient de suivre le présent tableau, des crayons de couleur à la main, sur le plan final de M. Christophe. Le signe/= est mis en divers endroits pour le signe « peu différent de ».

REMARQUE II. — Bien distinguer les unes des autres : 1° la fouille inconnue à l’ouest du caveau des Lions (pp. 13 et 158) ; 2° la fouille ouest proprement dite (pp. 13 et 29) ; 3° la fouille sud ; 4° les fouilles de 1947 et 1950 (pp. 174 à 184).

TABLEAU II – Partant des mesures prises par M. Marcel Christofle, Architecte.

REMARQUE III. — En ce qui concerne les divers stades de construction : a) bien noter que la galerie en spirale est construite par-dessus un dallage dont les joints en biais sont coupés par ses parois (pp. 82 et 83) ; b) que la fouille dite inconnue qui est une des clefs du monument (note (4) ci-dessus et note (3). Tableau III), laisse penser qu’il y eut un monument quadrangulaire avant le « Tombeau ». (Sur la figure 61, l’on a, de A à la pierre polygonale : 13, 98, soit Les 14 mètres de Berbrugger (?)) ; c) de ce qui précède, il résulte qu’il faudrait fouiller à la « jointure de ces deux métrologies, c’est-à-dire dans l’angle Fouille inconnue – départ galerie en spirale.

TABLEAU III — LE TOMBEAU DE LA CHRÉTIENNE d’après A. Berbrugger.

« N.B. — Les mensurations de M. Christofle sont plus fortes que celles de A. Berbrugger mais avec peu de différence. A ce propos, on notera que S. Gsell (loc. cit. p. 270, n. 3), pensait trouver dans le Kbour des étalons métrologiques puniques ou grecs et non point romains.

Il y a dans les travaux de Berbrugger la fraîcheur d’impression que donne à un archéologue digne de ce nom une véritable découverte, et si l’ouvrage de M. Christofle est d’un architecte, comme le dit M. Grenier, l’étude de Berbrugger, encore plus que celle de S. Gsell, est d’un archéologue.

Imprimé sur les presses de l’«Imprimerie Commerciale Cherbourgeoise » du 21/8 au 7/11 1953.

Pour citer cet article

François Reyniers, « Métrologie du tombeau de la Chrétienne, Etude comportant divers rapprochements avec d’autres monuments d’Algérie et de Tunisie », Imprimerie Commerciale Cherbourgeoise, 1953

Notes

- « Cf. à ce sujet les réflexions de P. Cintas sur les poteries « courantes » dans « Céramique punique », Tunis 1950, p. 5. »

↩︎ - « Nous laissons aux architectes : nombre d’or, rythme modulaire, tracé régulateur, etc. »

↩︎ - « C’est pourquoi, les mesures données n’étant jamais rondes, les conclusions de H. Pamart sur « le Medracen et le Kbour Roumia » Rev. Afr. 1920, pp. 279-293, ne nous paraissent pas devoir être retenues.

↩︎ - « Pour les systèmes orientaux, cf. mes « Notes métrologiques sur la Sicile, l’Afrique et l’Orient », Alger 1952. On y notera en particulier qu’au 1er millénaire avant notre ère le rapport existant entre pied et coudée en Orient n’était pas 2/3 mais 3/5, eu égard au système sexagésimal et au système de construction. Ainsi, la corde égalait 120 coudées ou 200 pieds. »

↩︎ - « Cf. mon étude « Port à Utique », Alger 1952, p. 13. »

↩︎ - « Pour le Tombeau de la Chrétienne, cf. mes « Notes métrologiques, etc. », p. 22 où j’avais déjà noté dans le monument à la fois une métrologie « longue » et « courte ». Grâce à l’ouvrage de M. Christofle : « Le Tombeau de la Chrétienne » Alger 1951, j’ai pu faire ici davantage. »

↩︎ - « Afin de faciliter les recherches ultérieures sur les autres mausolées, ceux-ci sont reproduits en caractère gras ou soulignés dans les notes. L’étude sur les Djedars est seulement amorcée. »

↩︎