Par Camil Kermoume – (Septembre 2022)

Mots clés : Vandales, Genséric, Carthage, Berbères, Empire romain, Royaume des Maures et des Romains, Altava, Byzantins

Plan

Contexte historique

La résurgence des royaumes berbères, un changement d’influences

« l’Afrique vandale », la réalité du terrain

Le royaume des maures et des romains

Guerres contre les vandales

Guerres contre les byzantins

Effondrement du royaume des maures et des romains

Texte intégral

Contexte historique

En mai 429, environ 80 000 Vandales, dirigés par leur roi Genséric, franchissent le détroit de Gibraltar dans le but de conquérir Carthage,1 alors sous domination romaine. 2 Leur progression à travers l’Afrique du Nord s’effectue apparemment sans opposition majeure, probablement facilitée par des accords tacites ou explicites avec les tribus berbères, hostiles à l’Empire romain.3 Ce contexte s’inscrit dans un déclin progressif de l’autorité romaine dans la région : dès 285, par exemple, la cité de Volubilis, jugée indéfendable face aux incessantes incursions berbères, avait été abandonnée par les autorités impériales. 4 Le 19 octobre 439, la prise de Carthage par les Vandales constitue un tournant décisif, précipitant la désagrégation de l’Empire romain d’Occident et transformant durablement les équilibres politiques et culturels de la Méditerranée occidentale.5

© British Museum

La résurgence des royaumes berbères, un changement d’influences

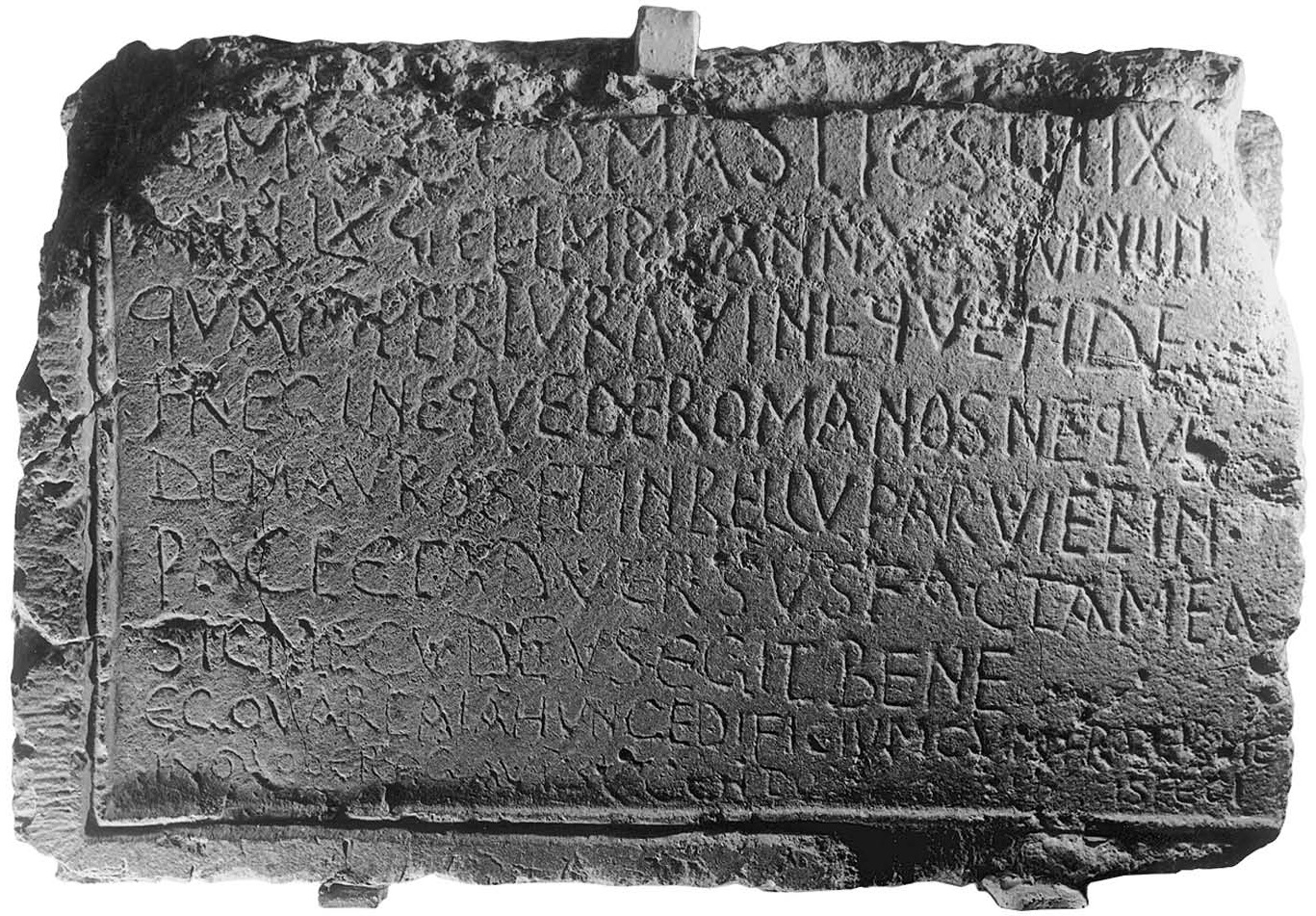

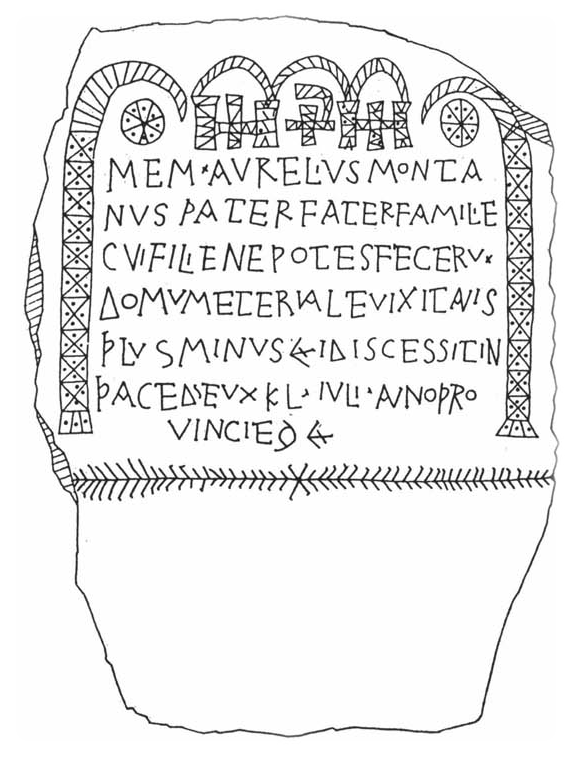

Face à l’instabilité engendrée par l’irruption vandale, les populations berbères s’organisent en une mosaïque de royaumes indépendants, souvent de confession chrétienne, dont le nombre précis demeure sujet à débat parmi les historiens.6 Ces entités politiques émergent d’une synthèse complexe entre les structures sociales berbères et les institutions héritées de l’administration romaine.7 Ce processus entraîne un déplacement du centre de gravité politique : le pouvoir, auparavant concentré dans les cités fortement romanisées, se déplace vers les campagnes, bastions de l’identité berbère. 8 Cette interaction donne naissance à une gouvernance locale originale, intégrant des fonctions administratives romaines telles que les procurateurs et les préfets.9 Un exemple frappant est celui de Masties, roi de l’Aurès, qui, au Ve siècle, se proclame « empereur des Maures et des Romains », illustrant l’ambition et l’autonomie de ces royaumes.10

© Centre Camille Jullian, 1945

« l’Afrique vandale », la réalité du terrain

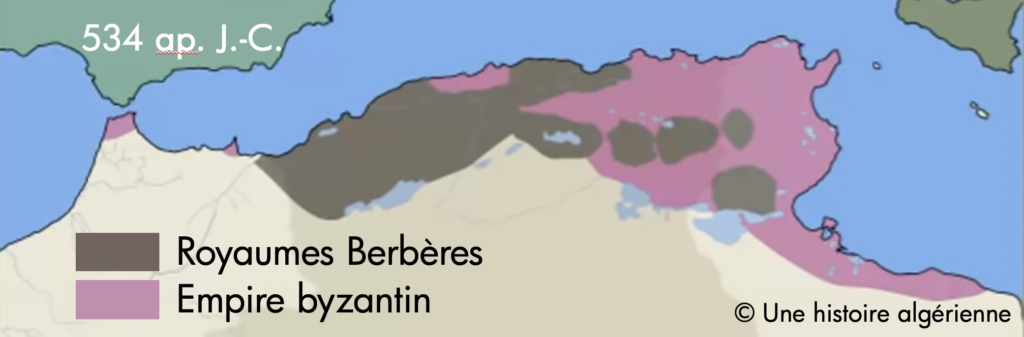

L’arrivée des Vandales en Afrique du Nord a suscité de nombreuses spéculations, fantasmes, souvent exagérées, parmi les observateurs contemporains et modernes peu familiers ce passage de l’histoire. En réalité, leur influence fut géographiquement et démographiquement circonscrite. Les 80 000 Vandales – une population équivalente à la capacité du Stade de France – ne purent altérer de manière significative la génétique ou la structure culturelle des populations berbères autochtones, dont le territoire s’étendait sur des millions de kilomètres carrés. Leur présence, limitée à 99 ans et concentrée dans l’extrême Est du Maghreb (notamment l’ancienne province romaine d’Afrique et la Maurétanie césarienne), contraste avec la prédominance numérique et territoriale des Berbères.11 Ces derniers, organisés en de nombreuses cités densément peuplées et soutenus par un monde rural largement méconnu mais probablement majoritaire, ont démontré une résilience remarquable.12 Les possessions vandales, fragmentées et dépendantes de liaisons maritimes pour relier leurs territoires, étaient entourées de régions sous contrôle berbère, comme le note Procope : « les Maures occupent tout le pays ».13 Cette configuration géopolitique souligne la complexité d’un paysage où les Vandales, loin de dominer pleinement, coexistèrent avec une civilisation berbère préexistante et dominante.14

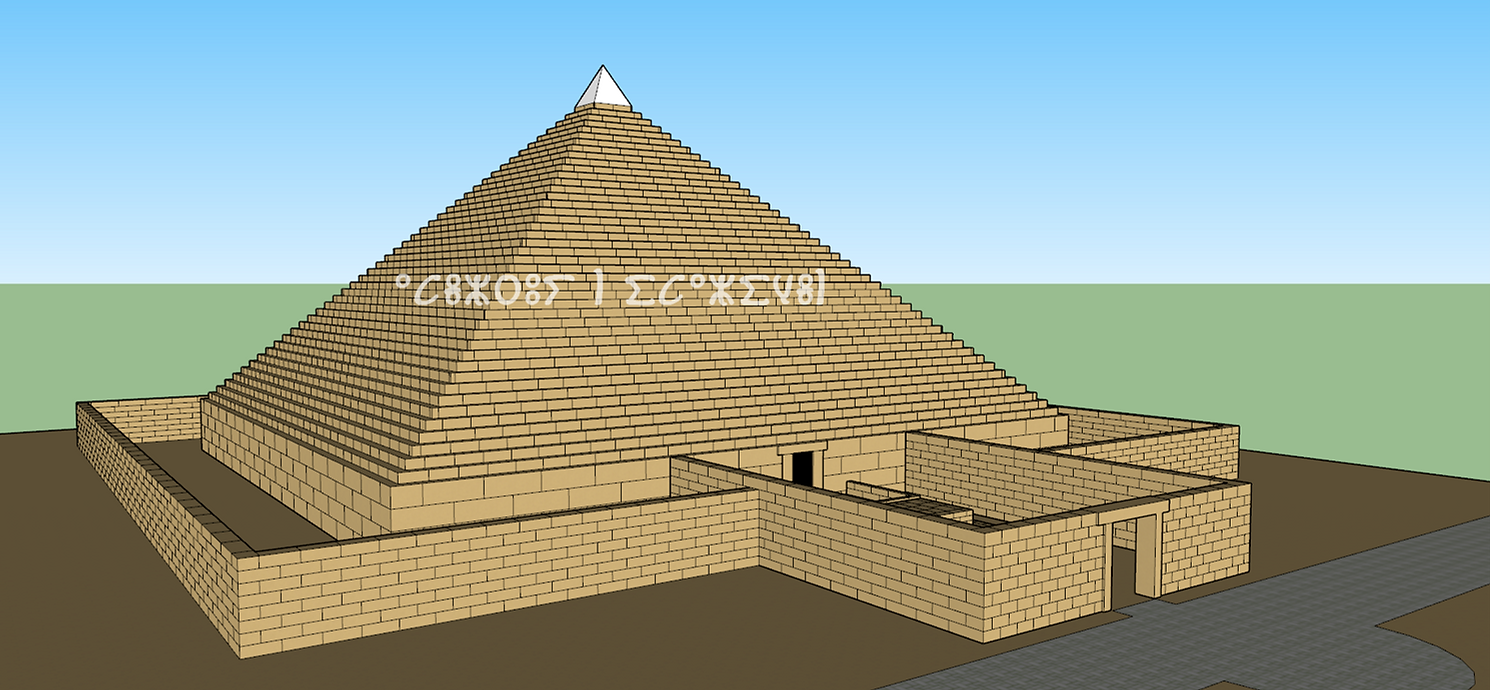

Le royaume des maures et des romains

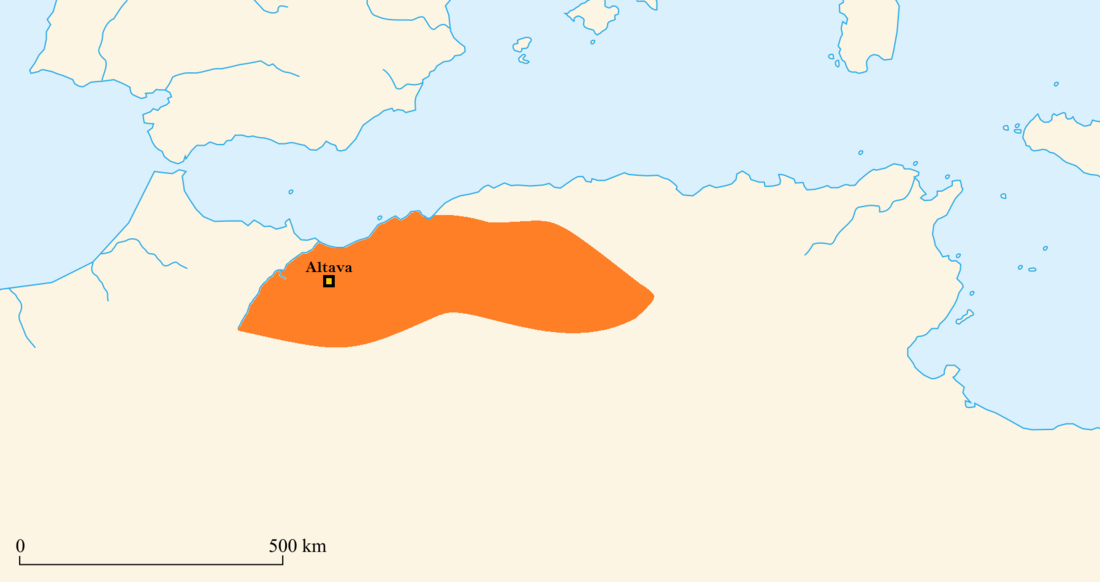

Le royaume des Maures et des Romains (429 – 578 ap. J.-C.) constitue un exemple emblématique de cette autonomie berbère.15 Implanté principalement dans l’ancienne Maurétanie césarienne, avec pour capitale Altava (située à une trentaine de kilomètres à l’Est de l’actuelle Tlemcen), ce royaume se distingue par son expansion au-delà des anciennes frontières impériales romaines, englobant des territoires berbères jamais soumis à Rome.16 À la différence des royaumes vandales ou wisigoths, qui s’inscrivent dans les limites de l’Empire déchu, cette entité affirme une identité politique et culturelle propre, marquée par une synthèse entre héritages berbère et romain.17

Guerres contre les vandales

Bien que les Berbères aient initialement toléré ou facilité le passage des Vandales vers Carthage – certains participant même au sac de Rome en 455 –, leurs relations évoluent au fil du temps.18 En 533, lors de la guerre vandale, des souverains berbères tels que Massônas s’allient temporairement aux forces byzantines dirigées par Bélisaire, dans le cadre d’une campagne visant à restaurer la domination romaine.19 Exploitant une révolte locale, potentiellement orchestrée, les Byzantins reprennent la Tripolitaine avant de porter un coup fatal au royaume vandale, anéanti en deux batailles décisives.20 Ainsi, après 99 ans de présence, les Vandales sont évincés d’Afrique du Nord.

Guerres contre les byzantins

L’expulsion des Vandales ne marque pas la fin des tensions. Les Berbères, déterminés à préserver leur indépendance, s’opposent rapidement à l’Empire byzantin sous Justinien.21 Dès la fin des années 560, le roi berbère Garmul lance des incursions contre l’exarchat d’Afrique, éliminant trois généraux byzantins et le préfet Théodore en 570.22 Ces offensives, contemporaines des attaques wisigothes en Espagne, fragilisent considérablement l’autorité byzantine dans la région.23

Effondrement du royaume des maures et des romains

Excédé par ces assauts répétés, l’empereur Tibère II Constantin dépêche le général Gennadios pour rétablir l’ordre. 24 En 578, Garmul est défait et tué, entraînant la chute de son royaume. Jean de Biclar rapporte :

« Gennadius, […] anéantit les Maures en battant au combat et il tua par l’épée leur roi même, Garmul, très courageux, qui avait déjà tué trois généraux de l’armée romaine »

Jean de Biclar – Chronique

L’effondrement du royaume des Maures et des Romains provoque l’émergence de nouveaux royaumes berbères dans la région.25 Le royaume d’Altava prendra place sur les ruines de cet ancien royaume qui aura duré près de 150 ans. Le royaume d’Altava continuera probablement d’exister au Maghreb jusqu’à la conquête de la région par le Califat omeyyade aux VIIe et VIIIe siècles.

Image : © Amezruy

Pour citer cet article

Camil Kermoume, « L’Afrique vandale entre mythes et réalités », Société d’Histoire Nord-Africaine (SHNA), 2022

Bibliographie

- Victor de Vita. Historia Persecutionis Africanae Provinciae. Traduit par Serge Lancel, in Histoire de la persécution vandale en Afrique. Paris : Les Belles Lettres, 2002.

↩︎ - Courtois, Christian. Les Vandales et l’Afrique. Paris : Arts et Métiers Graphiques, 1955.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Camps, Gabriel. Les Berbères : Mémoire et identité. Paris : Errance, 1987.

↩︎ - Merrills, Andrew, et Richard Miles. The Vandals. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Lepelley, Claude. Rome et l’intégration de l’Empire, 44 av. J.-C.-260 ap. J.-C., vol. 2 : Approches régionales du Haut-Empire romain. Paris : PUF, 1998.

↩︎ - Brett, Michael, et Elizabeth Fentress. The Berbers. Oxford : Blackwell, 1996.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Camps, Gabriel. Les Berbères : Mémoire et identité. Paris : Errance, 1987.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Camps, Gabriel. Les Berbères : Mémoire et identité. Paris : Errance, 1987.

↩︎ - Procopius. Histoire des guerres : La guerre vandale. Traduit par Denis Roques. Paris : Les Belles Lettres, 1990.

↩︎ - Brett, Michael, et Elizabeth Fentress. The Berbers. Oxford : Blackwell, 1996.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Camps, Gabriel. Les Berbères : Mémoire et identité. Paris : Errance, 1987.

↩︎ - Brett, Michael, et Elizabeth Fentress. The Berbers. Oxford : Blackwell, 1996.

↩︎ - Merrills, Andrew, et Richard Miles. The Vandals. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.

↩︎ - Procopius. Histoire des guerres : La guerre vandale. Traduit par Denis Roques. Paris : Les Belles Lettres, 1990.

↩︎ - Merrills, Andrew, et Richard Miles. The Vandals. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Jean de Biclar. Chronique. Traduit par Yves Modéran, in Les Maures et l’Afrique romaine. Rome : École française de Rome, 2003, pp. 567-589.

↩︎ - Merrills, Andrew, et Richard Miles. The Vandals. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.

↩︎ - Modéran, Yves. Les Maures et l’Afrique romaine (IVe-VIIe siècle). Rome : École française de Rome, 2003.

↩︎ - Camps, Gabriel. Les Berbères : Mémoire et identité. Paris : Errance, 1987.

↩︎