Le brouillard qui régnait sur l’histoire de l’âge du Bronze en Afrique du Nord commence timidement à se dissiper. Des recherches récentes, menées par l’archéologue Hamza Benattia Melgarejo et une équipe exceptionnelle de jeunes experts marocains, ont mis au jour le premier site d’implantation de l’âge du Bronze au Maghreb (hors Égypte), datant de 2200–600 av. J.-C. .

Les fouilles effectuées à Kach Kouch, situé dans le nord du Maroc, ont révélé trois phases distinctes d’occupation (KK1, KK2 et KK3), illustrant une évolution progressive des pratiques sociales et techniques des populations de la région. La première phase (KK1) est marquée par des structures d’habitations semi-enterrées, tandis que la phase KK2 témoigne d’une transformation architecturale avec des bâtiments en pierre. Enfin, la phase KK3 reflète un mode de vie plus complexe, où l’on observe des indices d’une agriculture florissante et l’utilisation d’objets métalliques.

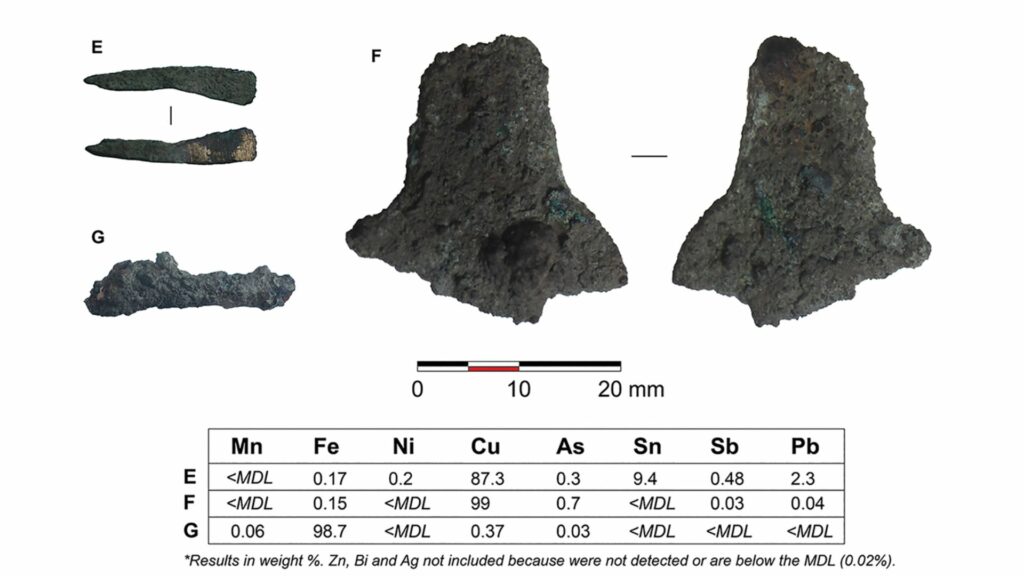

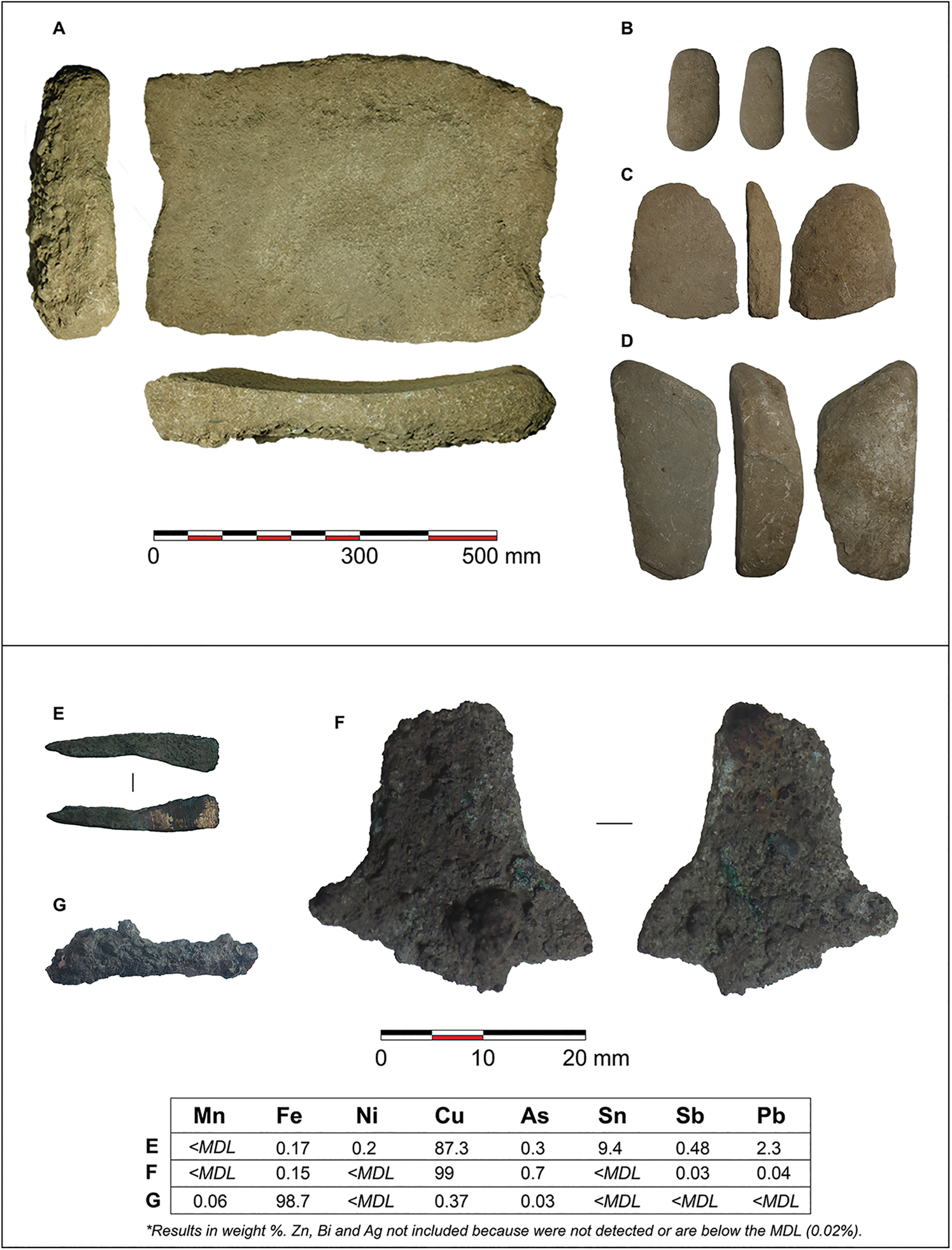

Parmi ces objets, une découverte majeure est un fragment en bronze à haute teneur en étain (9,4 %), retrouvé dans un contexte stratigraphique KK2 daté par radiocarbone entre 1110 et 920 av. J.-C. Il s’agit du plus ancien témoignage daté de l’utilisation du bronze en Afrique du Nord, à l’ouest de l’Égypte. Ce fragment pourrait être un rebut de fonderie, issu d’un moule bivalve, bien que sa signature chimique soit atypique pour les alliages pré-islamiques du Maghreb occidental. Il rappelle cependant la hache plate en bronze découverte à Oued Akrech, près de Rabat.

Gabriel Camps écrivait ceci en 1992 :

« Comme il arrive bien souvent, cette simple hypothèse de travail est passée pour une vérité démontrée et chacun de répéter qu’il n’y a pas d’Âge du bronze en Afrique du Nord. Du même coup se manifestait une tendance très nette à mettre en doute l’authenticité des trop rares documents reconnus, ainsi G. Souville a peine à croire que le Dr Bourjot ait trouvé dans son jardin, à Saint-Eugène près d’Alger, en hache à talon, que E. Pelagaud remit ensuite au Musée de Lyon. C’est peut-être le Dr Gobert qui alla le plus loin dans cette position négative puisqu’il crut, au moins pendant un certain temps, à la coexistence de peuplades restées à l’état prénéolithique et des premiers colons phéniciens.

Telle était la situation vers 1955. On connaissait bien quelques objets en métal mais la plupart n’avaient pas été trouvés dans des conditions archéologiquement satisfaisantes ; leur publication était insuffisante et l’idée dominait que les Berbères étaient restés à l’Âge de la pierre jusqu’à l’arrivée des Phéniciens qui leur auraient directement enseigné l’usage et le travail du fer.

Cette position n’aurait pu cependant résister à un examen attentif des données archéologiques. On y reconnaît, au départ, une grave erreur méthodologique qui consiste à ne retenir que les seuls objets métalliques et à oublier l’existence d’autres documents aussi caractéristiques tels que les céramiques, ou de négliger la pénétration de types de sépultures européennes tels que les dolmens et les hypogées, antérieurement à toute navigation orientale d’âge historique. Il y avait des relations suivies entre le Maghreb et l’Europe à l’Âge du bronze, elles faisaient suite à celles qui existaient au Chalcolithique et tout au long du Néolithique. L’Afrique du Nord n’était donc ni isolée ni fermée à toute innovation.

Un autre argument qu’auraient pu faire valoir les partisans d’un Âge du bronze nord-africain était la connaissance que l’on avait, grâce aux Egyptiens, de ces Libyens orientaux, Mashaouash, Lebou, Tehennou et autres tribus qui, maintes fois, s’attaquèrent à l’Egypte. Or, en plein Âge du bronze, au xiiie siècle avant J.-C. nous apprenons, par exemple, par l’inscription de Karnak en l’honneur de la victoire remportée par Mineptah sur les Mashaouash qu’ils abandonnèrent aux armées du pharaon, 9 111 glaives en bronze. Ce chiffre, dont la précision ne trompe guère, est vraisemblablement exagéré, mais il témoigne de la connaissance, et certainement du travail du métal chez les Libyens orientaux. Pourquoi leurs frères d’Occident, en relation avec des pays qui, tout comme l’Egypte, avaient de solides traditions métallurgiques, seraient-ils restés dans un âge primitif de la pierre ?

Une révision des documents connus et l’exploitation de nouvelles découvertes devaient conduire l’auteur de cette notice à renverser la tendance et à se prononcer en faveur de l’existence d’un Chalcolithique et d’un Âge du bronze en Afrique du Nord. »

G. Camps, « Bronze (Âge du) », Encyclopédie berbère, 11 | 1992, 1614-1626.

D’autres trouvailles notables comprennent un objet en cuivre quasi pur (contenant 0,7 % d’arsenic) et un clou ou poinçon en fer, attestant de l’usage de ce métal durant la phase KK3. Ces indices ouvrent la voie à une réévaluation des réseaux d’échanges et des compétences métallurgiques des sociétés nord-africaines à la fin de l’âge du Bronze.

L’importance de ces découvertes ne réside pas seulement dans leur ancienneté, mais aussi dans leur contribution à une meilleure compréhension des dynamiques culturelles et technologiques de la région. Elles remettent en question les paradigmes longtemps dominés par une vision européo-centrique de la préhistoire nord-africaine.

Toutes nos félicitations à l’ensemble de l’équipe de recherche pour ce travail remarquable, qui ouvre de nouvelles perspectives sur l’âge du Bronze au Maghreb et met en lumière l’importance de ces communautés anciennes dans l’histoire de la Méditerranée.